市町村ゼミナール

第52次(令和6年度)年間スケジュール

自治体が直面している今日的課題をテーマとして挙げ、そのテーマにふさわしい専門家と先進自治体の担当者を講師としてお招きし、講師と参加した自治体職員双方が自由に意見交換できる実践的なセミナーです。地域問題研究所創設以来約50年にわたり、毎月開催しています。

第52次(令和6年度) 近日開催予定の講座

8月/第4講『地域の価値と多様性の再発見 ~ “無理しない” 観光まちづくり~』

第4講は、「無理しない観光」をテーマに、無理な町おこしやオーバーツーリズム、いきすぎた観光投資とは異なる、地域を守る新しい観光のカタチについて、地域づくりの観点からじっくり考えます。

|

キーワード |

観光まちづくり、多様な地域の価値の再発見、シビックプライド、地域力向上 |

【日 時】 令和6(2024)年8月6日(火)13:30~16:30(3時間)

【会 場】 名古屋商工会議所 3階 第5会議室(地下鉄「伏見駅」5番出口より南へ徒歩5分)

【テーマ】 「地域の価値と多様性の再発見 ~“無理しない”観光まちづくり~」

【講師・次第】

(13:00 … 開場・受付開始)

13:30 … 開会

13:35 … ご講演「地域の価値と多様性の再発見 ~“無理しない”観光まちづくり~」

<講師> 流通経済大学大学院社会学研究科 准教授 福井一喜 氏

15:05 … 休憩

15:15 … 事例報告「東栄町における ローカルを活かした 観光まちづくりの取組」

<講師> 東栄町観光まちづくり協会 伊藤 拓真 氏

16:15 … 質疑応答

16:30 … 閉会

※時間は目安。時間配分や進め方は変更する場合がございます。

【福井一喜 氏 ご経歴】

筑波大学大学院生命環境科学研究科博士後期課程修了。筑波大学大学院生命環境系博士特別研究員などを経て現職。著書に『「無理しない」観光――価値と多様性の再発見(ミネルヴァ書房 2022年2月 単著)』、『自由の地域差――ネット社会の自由と束縛の地理学(流通経済大学出版会 2020年1月 単著)』、編著書に『大学的ちばらきガイド(昭和堂 2024年5月 共編著)』がある。地理空間学会奨励賞(2017年)、同学術賞(2021年)、観光学術学会著作奨励賞(2023年)を受賞。

【参加者アンケート】以下よりご回答ください。

https://forms.office.com/r/QhGZmuf6gR

【お申込】 事前申込が必要です。<WEB申込フォーム>よりお申込みをお願いします。

(※WEB参加者には、開催前日までにIDとパスワードをメール送付致します)

https://ws.formzu.net/dist/S57223585/

締切日 7月31日(水)17時

(聴講方法)①会場(定員80名/申込先着順)/ ②WEB(Zoom ウェビナー)

※申込フォームは締切日に終了します。お早めにお申し込みください

【資 料】 ※開催日の2~3日前にこちらに掲載予定

9月/第5講『世界気候エネルギー首長誓約』の首長たちの挑戦』

第5講は、日本計画行政学会及び「世界首長誓約/日本」事務局との共催で、地方自治体が率先する地域気候政策の課題と今後の展開について、「世界首長誓約/日本」の誓約自治体の首長をお招きして議論します。会員のみなさまのご参加をお願い致します。

|

キーワード |

世界気候エネルギー首長誓約、地域気候変動の緩和・適応、EAP |

【日 時】 令和6(2024)年 9月6日(金)13:30~15:30(2時間)

【会 場】 愛知大学 名古屋キャンパス 講義棟4階(名古屋市中村区平池町4-60-6)

※「名古屋」駅より徒歩約10分/あおなみ線「ささしまライブ」駅下車 歩行者デッキ直通

【テーマ】 「『世界気候エネルギー首長誓約』の首長たちの挑戦

―地方自治体が率先する気候政策―」

【出演者】

パネリスト…富谷市長 若生裕俊 氏 / 亀岡市長 桂川孝裕 氏 / みよし市長 小山祐 氏

モデレータ…増原直樹(兵庫県立大学環境人間学部 准教授)

杉山範子(世界首長誓約/日本事務局長、名古屋大学大学院環境学研究科 特任教授)

【次 第】※変更する場合がございます

(13:00 開場・受付開始)

・開会・挨拶 一般社団法人地域問題研究所 理事長 青山 公三

・ガイダンス 趣旨説明、「世界気候エネルギー首長誓約」のご紹介

・Session 論点1『緩和』/ 論点2『適応・独自施策』

論点3『EAP』(世界首長誓約が掲げる エネルギーアクセスと貧困の新たな取組み)

・まとめ (15:30 閉会)

【主 催】日本計画行政学会 /「世界首長誓約/日本」事務局 / 一般社団法人地域問題研究

【参加者アンケート】以下よりご回答ください。

https://forms.office.com/r/QhGZmuf6gR

【お申込】 事前申込が必要です。<WEB申込フォーム>よりお申込みをお願いします。

(※WEB参加者には、開催前日までにIDとパスワードをメール送付致します)

https://ws.formzu.net/dist/S53882724/

締切日 8月30日(金)17時

(聴講方法)①会場(定員50名/申込先着順)/ ②WEB(Zoom ウェビナー)

※申込フォームは締切日に終了します。お早めにお申し込みください

【資 料】 ※開催日の2~3日前にこちらに掲載予定

9月下旬/第6講『今後の公共施設と公民連携のあり方について』

第6講は、「公民連携」をテーマに、公共施設の管理、運営における民間活力の適切な導入と運用についてお話しいただきます。また、先進事例として大阪府大東市の公民連携の取組もご紹介いただきます。会員や関係者のみなさまのご参加をお願いいたします。

|

キーワード |

公民連携、アセットマネジメント、PPP、PFI、セミパブリック |

【日 時】 令和6(2024)年 9月30日(月)13:30~16:30(3時間)

【会 場】 名古屋商工会議所 5階 会議室D(地下鉄「伏見駅」5番出口より南へ徒歩5分)

【テーマ】 「今後の公共施設と公民連携のあり方について」

【講師・次第】

(13:00 … 開場・受付開始)

13:30 … 開会

13:35 … ご講演「今後の公共施設と公民連携のあり方について」

<講師> 滋賀大学 経済学部 教授/社会連携センター長 横山 幸司 氏

15:05 … 休憩

15:15 … 事例報告「市民や民間企業の強みを生かした公共施設の新たな可能性」

<講師> 大東市政策推進部次長兼公民連携推進室長兼課長 萩原 一行 氏

16:15 … 質疑応答

16:30 … 閉会

※時間は目安。時間配分や進め方は変更する場合がございます。

【横山幸司 氏 ご経歴】

岐阜県庁や総務省、岐阜県揖斐郡大野町など、行政職員として国、県、市町村での勤務経験を持つ。滋賀大学社会連携研究センター准教授、同センター教授、同大学経済学部教授を経て、2021年に同大学産学公連携推進機構社会連携センター長に着任。内閣府地域活性化伝道師、内閣府PFI推進委員会専門委員など、国や地方公共団体における委員等多数の公職に就任。著書に『行政経営改革の理論と実務(サンライズ出版 2023年3月)』、『Theory and Practice of Administrative Reform(サンライズ出版 2024年3月)』、『図解版行政経営改革の理論と実務(サンライズ出版 2024年5月)』などがある。2010年に、日本生涯教育学会特別賞を受賞。

【参加者アンケート】以下よりご回答ください。

https://forms.office.com/r/QhGZmuf6gR

【お申込】 事前申込が必要です。<WEB申込フォーム>よりお申込みをお願いします。

(※WEB参加者には、開催前日までにIDとパスワードをメール送付致します)

https://ws.formzu.net/dist/S72576612/

締切日 9月25日(水)17時

(聴講方法)①会場(定員60名/申込先着順)/ ②WEB(Zoom ウェビナー)

※申込フォームは締切日に終了します。お早めにお申し込みください

【資 料】 ※開催日の2~3日前にこちらに掲載予定

第52次(令和6年度) 既に終了した講座

(終了)5月/第1講(開講講座)『東日本大震災からの女川町の歩みと今』

【日 時】 令和6(2024)年5月8日(水)14:30~16:30(2時間)

【会 場】 名古屋商工会議所 3階 第5会議室(地下鉄「伏見駅」5番出口より南へ徒歩5分)

【テーマ】 「東日本大震災からの女川町の歩みと今 ~復興のプロセスと考え方~」

【講 師】 宮城県女川町長 須田 善明(すだ よしあき) 氏

(ご経歴)1972年女川町生まれ。広告会社勤務を経て宮城県議会議員を3期務める。東日本大震災後の2011年11月に県議を辞し女川町長に初当選し現在4期目。被災地の中でも特に甚大な被害を受けた女川町で、復興に奔走しながら持続可能なまちづくりをけん引。主な役歴として、自民党宮城県連幹事長(2009.9~2011.10)、自民党青年局中央常任委員会議長(2010.6~2011.10)、内閣府「選択する未来」委員会地域の未来WGメンバー(2014)等。

(終了)6月/第2講『暮らすだけで健康になれる 健康長寿のまちづくり』

【日 時】 令和6(2024)年6月6日(木)13:30~16:30(3時間)

【会 場】 名古屋商工会議所 3階 第5会議室(地下鉄「伏見駅」5番出口より南へ徒歩5分)

【テーマ】 「暮らすだけで健康になれる 健康長寿のまちづくり」

【講師】日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科 講師 宮國 康弘 氏

(宮國 康弘 氏 ご経歴)

名桜大学人間健康学部卒業後、バングラデシュ青年海外協力隊(感染症対策)として活動。千葉大学予防医学センター特任研究員、医療経済研究機構研究員、国立長寿医療研究センター研究員を経て、2021年に日本福祉大学社会福祉学部講師に着任。(一社)日本老年学的評価研究機構 理事、(一社)いとぐち 理事、(一社)南信州基金 代表理事。

(終了)第3講『スポーツ共創 ~スポーツが拓く新たな地域のミライ~』

【日 時】 令和6(2024)年7月5日(金)14:00~17:00(3時間)

【会 場】 名古屋商工会議所 3階 第5会議室(地下鉄「伏見駅」5番出口より南へ徒歩5分)

【テーマ】 「スポーツ共創 ~スポーツが拓く新たな地域のミライ~」

【講師】

<講師> ㈱ザスモールシングス 代表取締役社長 田上 悦史 氏

静岡県浜松市出身。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科にて原田宗彦氏に師事。同時にソーシャルデザイン組織issue+design にて筧裕介氏に師事。「人口減少×デザイン」(グッドデザイン賞授賞)、地方創生スクール、COMMUNITY TRAVEL GUIDE (グッドデザイン賞授賞)等に、デザインリサーチ・編集等で関わる。1社を経て、㈱ディー・エヌ・エーにて、主にスポーツ部門の新規事業開発等を担当。スポーツ事業の中期戦略策定、新規種目(新リーグ)参入検討、スポーツタウン構想の推進(横浜文化体育館コンソーシアム参入プロジェクト)等に従事。その後、㈱フューチャーセッションズにて、J リーグ社会連携プロジェクトの立ち上げをはじめ、スポーツビジネスと共創のプロジェクトを推進。2023年にTHE SMALL THINGS inc.を設立。

<事例報告> 嬉野市総合戦略推進部文化・スポーツ振興課 副課長 中島 隆二 氏

広報・広聴課 副課長 山口 純一 氏

第51次(令和5年度)開催実績

【終了しました】 令和5年度市町村ゼミナール第12講(今年度最終講) 『Local&Globalの挑戦 ー世界に突き抜けるローカルを創るー』

【終了しました】 令和5年度市町村ゼミナール第11講 『自治体による空き家発生の予防と適正管理』

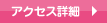

【終了しました】 令和5年度市町村ゼミナール第10講 『成果連動型民間委託契約方式の活用に向けて~期待される効果と導入ケース~』

【終了しました】 令和5年度市町村ゼミナール第9講 『まちのウェルビーイング~誰もが幸せに生きられる持続可能な社会とは~』

【終了しました】令和5年度市町村ゼミナール第8講 『インクルーシブ社会における孤独・孤立対策』

【終了しました】令和5年度市町村ゼミナール第7講 『新しい公民連携による行政の効率化・魅力化』

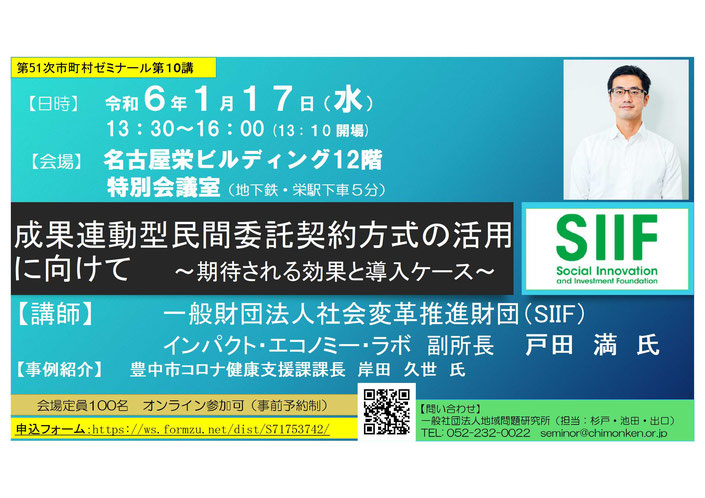

【終了しました】令和5年度市町村ゼミナール第6講 『ウィズコロナ時代における持続可能な自治会・町内会』

【終了しました】令和5年度市町村ゼミナール第5講 『地域における次世代型防災・減災社会形成のための戦略づくり~ユニークで意義ある地区防災計画の実践~』

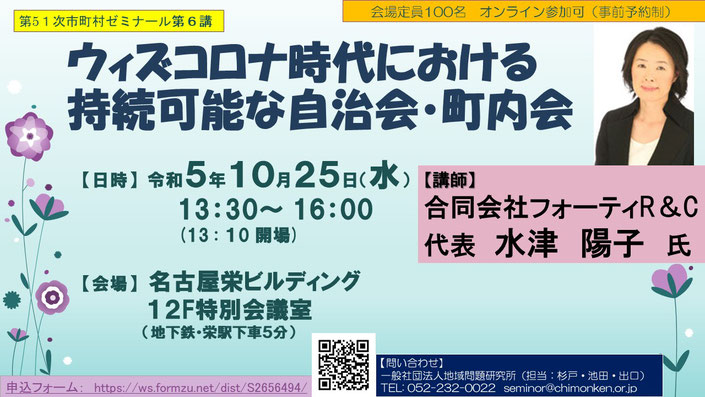

【終了しました】令和5年度市町村ゼミナール第4講 『地域における脱炭素化の具体的展開~住民目線の脱炭素社会実現に向けて~』

【終了しました】令和5年度市町村ゼミナール第3講 『子ども・若者の居場所づくりー自分らしく前向きになれる居場所とはー』

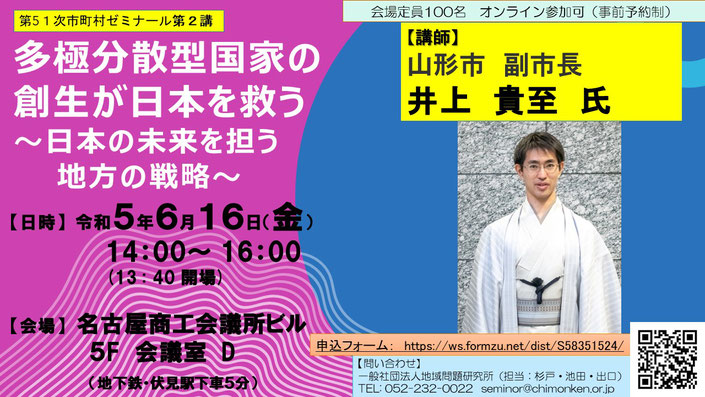

第51次(令和5年度)市町村ゼミナール第2講『多極分散型国家の創生が日本を救う~日本の未来を担う地方の戦略~』

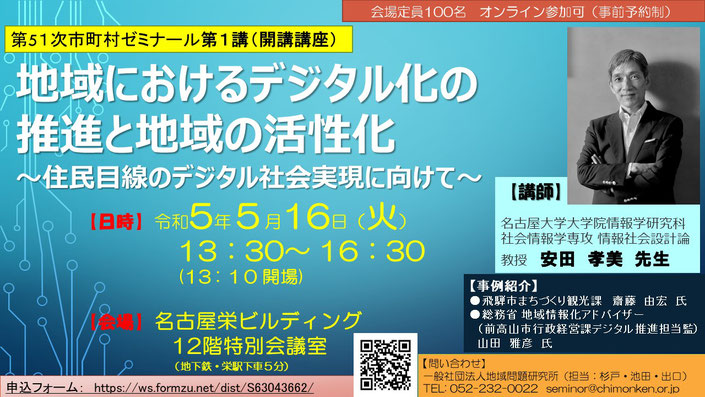

【終了しました】第51次(令和5年度)市町村ゼミナール第1講(開講講座)『地域におけるデジタル化の推進と地域の活性化 ~住民目線のデジタル社会実現に向けて~』

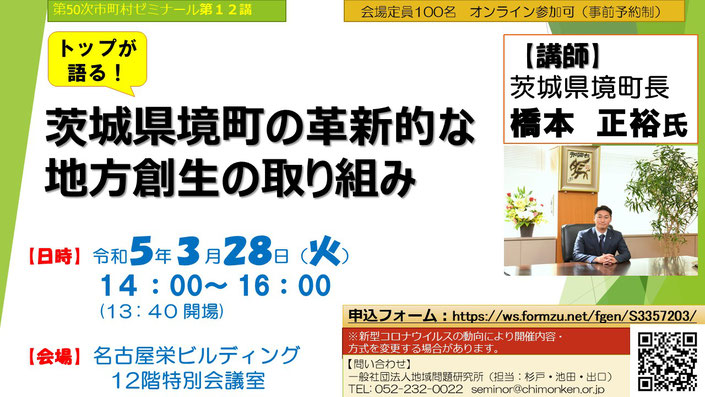

【終了しました】第50次(令和4年度)市町村ゼミナール第12講(最終講) 「トップが語る茨城県境町の革新的な地方創生の取組」

第50次(令和4年度)開催実績

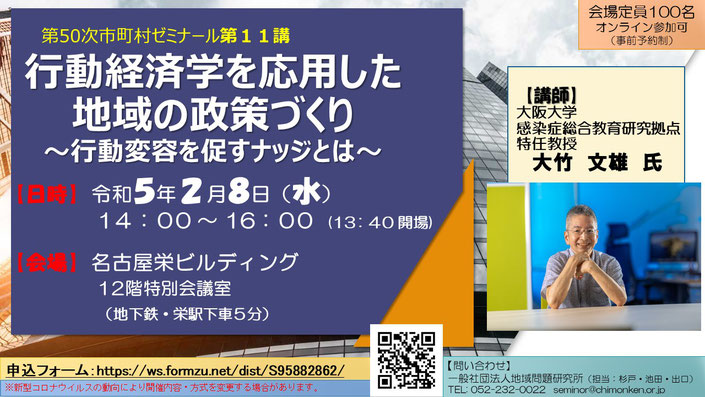

【終了しました】第50次(令和4年度)市町村ゼミナール第11講 『行動経済学を応用した地域の政策づくり~行動変容を促すナッジとは~』

【終了しました】第50次(令和4年度)市町村ゼミナール第10講 『ヤングケアラーの現状と支援のあり方』

【終了しました】第50次(令和4年度)市町村ゼミナール第9講 『スポーツを通じた持続可能な地域づくりに向けた戦略』

【終了しました】 第50次(令和4年度)市町村ゼミナール第8講 『パブリックスペース活用によるエリア再生』

【終了しました】【オンラインのみでの開催です!】 第50次(令和4年度)市町村ゼミナール第7講 『データ利活用による政策立案~EBPMの実践に必要なデータ活用』

【終了しました】第50次(令和4年度)市町村ゼミナール第6講 『観光DX~観光サービスの変革と新たな観光需要の創出』

【終了しました】令和4年度市町村ゼミナール 拡大版 『e-スポーツ 本格体験会&地方創生自治体活用セミナー』先着30名限定

【終了しました】第50次(令和4年度)市町村ゼミナール第5講 『地域課題の橋渡し役となる図書館の新たな可能性』

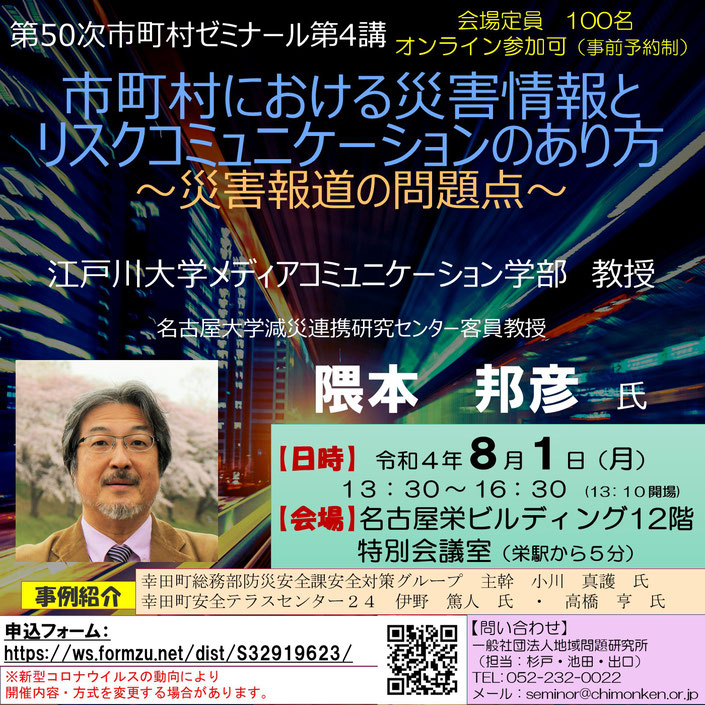

【終了しました】第50次(令和4年度)市町村ゼミナール第4講 『市町村における災害情報とリスクコミュニケーションのあり方 ~災害報道の問題点~』

【終了しました】 第50次(令和4年度)市町村ゼミナール第3講 『eスポーツの可能性を活かした地域活性化~交流・健康・教育・DX推進~』

【終了しました】第50次(令和4年度) 市町村ゼミナール第2講 『SDGsローカル指標のモニタリングとオープンガバナンス ~地域でのSDGs実装に向けて、自治体はどう変わるか~』

※ この第2講は、会員以外の方もご参加していただけます。

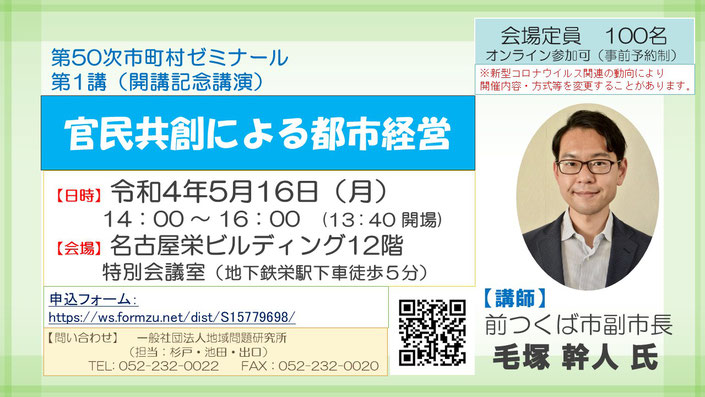

【終了しました】第50次(令和4年度) 市町村ゼミナール第1講 (開講記念講演) 『官民共創による都市経営』

バックナンバー

これまでの開催テーマと講師

これまでの結果概要

市町村ゼミナールの結果概要